¿Qué es una especie?

El término especie viene del latín species que significa "una clase de individuos o cosas". Desde el punto de vista de la biología, el concepto de especie ha ido evolucionando a medida que entendemos un poco más la historia natural de las especies. El concepto de especie se inició con la idea de que eran entidades fijas y su descripción estuvo basada meramente en su aspecto físico.

Actualmente, la definición más difundida sobre especie, es un grupo de organismos que se reproducen naturalmente y tienen descendencia fértil. Los organismos de la especie se reconocen por sus características de forma, función y comportamiento.

La especie es considerada la unidad ecológica y evolutiva. Sin embargo, hay diferencias en la ecología dentro de una sola especie, por ejemplo, los requerimientos, hábitos e interacciones ecológicas de una sola especie cambian entre jóvenes y adultos, entre machos y hembras y particularmente en las especies que presentan metamorfosis, con cambios radicales entre las etapas de sus ciclos de vida (por ejemplo, anfibios e insectos).

A pesar de ser la definición más difundida, hay muchos organismos que no están representados en la definición, particularmente por el tema reproductivo.

Las especies no evolucionaron todas al mismo tiempo, de hecho la evolución es un proceso continuo. Cada especie está en un momento distinto de su evolución. Algunas especies con linajes recientes, es decir que se hayan separado hace poco tiempo, pueden reproducirse entre ellas y tener descendencia fértil.

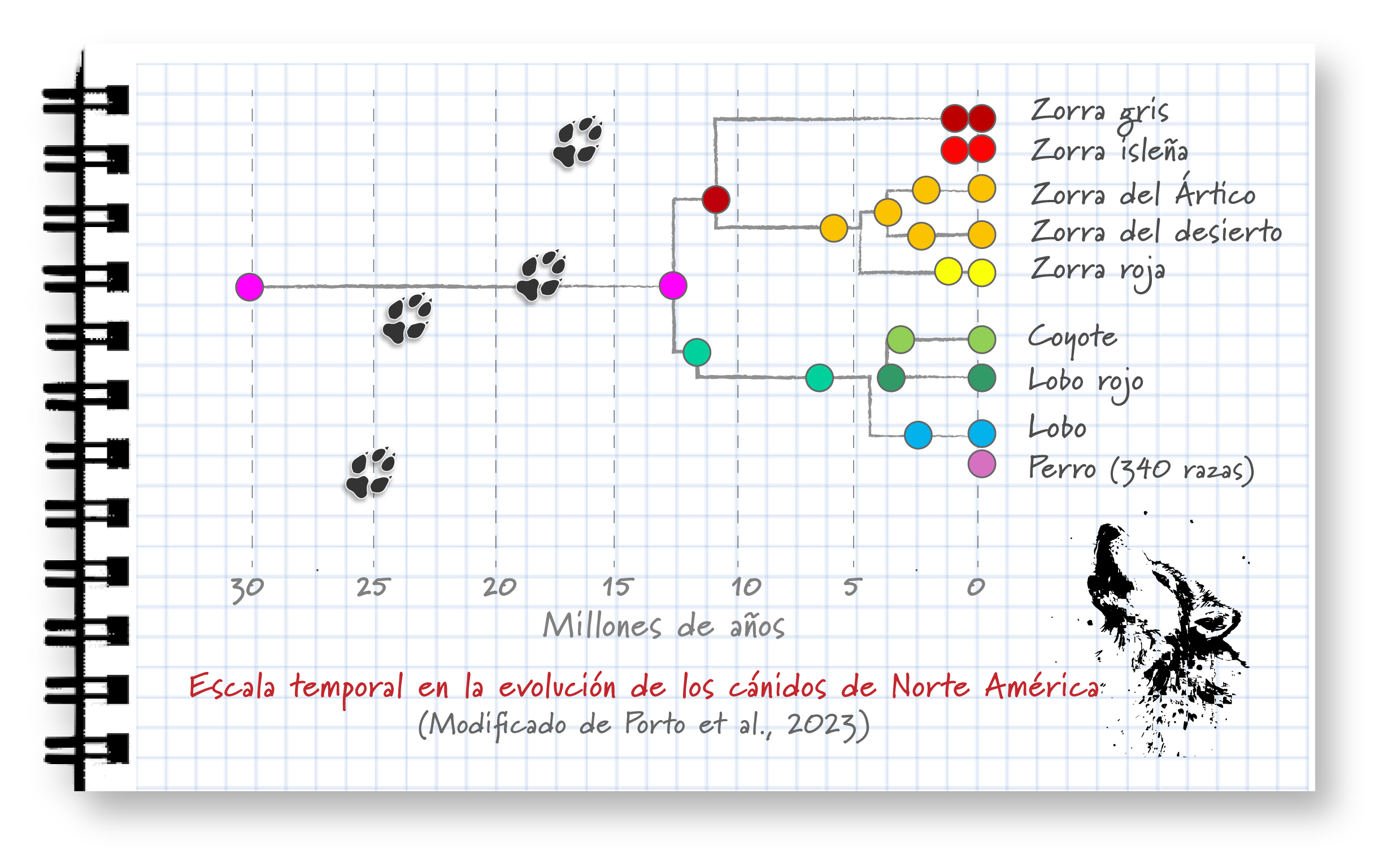

Por ejemplo, el conocido grupo de los lobos, zorras y perros ha sido estudiado con detalle. Algunas de las especies se separaron hace varios millones de años, mientras que otras como lobos, perros y coyotes tienen una historia más reciente. En estas especies de historia reciente existen mayores posibilidades de hibridación. El cruzamiento entre lobos, coyotes y perros ha puesto en peligro al lobo rojo. Por el contrario aunque los perros se consideran una raza o subespecie del lobo que se domesticó hace alrededor de 20 a 30 mil años, las diferencias entre razas son tan radicales que existe aislamiento reproductivo aunque están muy cercanamente emparentadas.

Por otra parte, muchos organismos son asexuales, es decir, no requieren de pareja para reproducirse. Entre ellos encontramos pequeñines como los protozoarios, bacterias y algas diatomeas (algas unicelulares microscópicas), unos más grandes como anémonas (cnidarios) y gusanos (anélidos) que se pueden reproducir por fragmentación, hasta varias especies de vertebrados como algunas lagartijas y tiburones. Algunos más se reproducen tanto sexual como asexualmente, como los pulgones, y por supuesto una gran diversidad de plantas, que pueden reproducirse por fragmentación (esquejes, acodos, estacas, injertos), y otras formas como bulbos, estolones, rizomas, tubérculos.

Con el descubrimiento de ADN (Ácido Desoxirribonucleico), la base genética de nuestra herencia, ha habido avances, hasta el punto de que actualmente se puede identificar a las especies con una muestra de ADN, obtenida de un pelo, de la piel, y de otras partes de un organismo. Más recientemente se ha desarrollado el monitoreo con ADN ambiental, es decir, ADN que se encuentra en el suelo, en el agua, en la nieve, en el aire. A través de su análisis se puede caracterizar la composición de especies de una muestra.

¿Cómo se describen las especies?

A la fecha existen aproximadamente dos millones de especies de plantas, hongos, animales y microorganismos descritas en el mundo. Algunos investigadores consideran que aún faltan muchas por describir, particularmente de las más pequeñas. Con la llegada de los análisis genéticos, a mediados del siglo pasado, la clasificación de especies ha sufrido muchos cambios. Se ha descubierto que algunas especies que se consideraban emparentadas no lo están (llamadas especies crípticas) y por el contrario, otras especies que aparentaban ser muy distintas, son parientes cercanos.

Por ejemplo, recientemente en 2021 se describió una nueva especie de ballena del Golfo de México en base a su linaje genético. Esta nueva especie se consideraba como la ballena tropical pero en base al análisis genético, la forma de su cráneo y su distribución se ha propuesto designar a esta pequeña población como una especie distinta. La ballena mide alrededor de 11 m de longitud y pesa en promedio 12 toneladas.

Cada especie tiene requerimientos distintos, y a la vez comparten propiedades con sus parientes cercanos, por lo que la clasificación es de primordial relevancia como primer paso para entender la naturaleza. La ciencia responsable de los nombres de las especies es la taxonomía.

1. Colecta de especímenes

Para la descripción de especies ha sido necesario evaluar detalladamente directamente a especímenes y su variabilidad, por lo que varios individuos debían de ser colectados y depositados en una colección científica. El individuo en el que se basa la descripción se conoce como “holotipo” y los demás se llaman “paratipos”. Cuando no existe un holotipo a los demás especímenes se les conoce como “sintipos”.

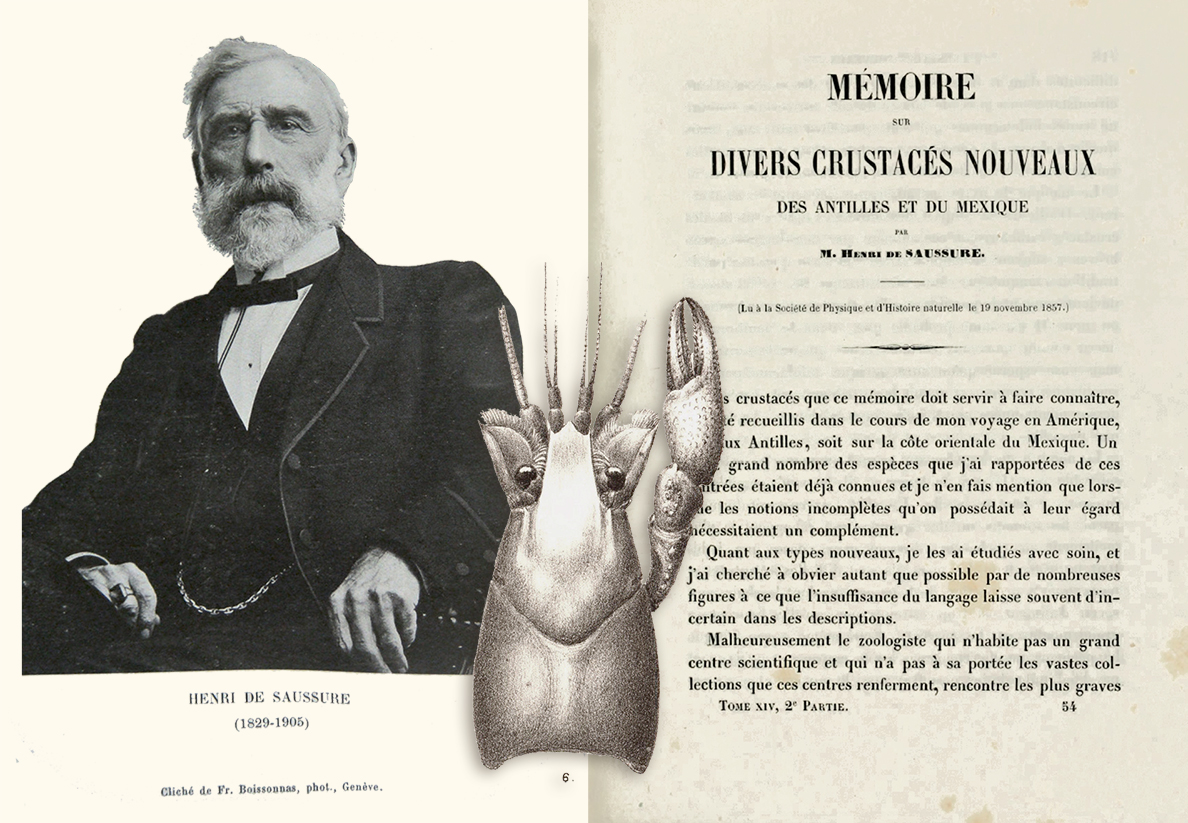

Por ejemplo, el acocil de Moctezuma fue colectado en los humedales de Chapultepec durante la expedición a México de los naturalistas suizos Henri Louis Frédéric de Saussure (1829-1905) y Jean Francois Sumichrast (1828-1882) entre 1855 y 1856. Saussure describió a la nueva especie en 1857. Sus sintipos están depositados en el Museo de Historia Natural en Génova.

Para colectar especies con fines científicos es necesario obtener un permiso de colecta científica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)

2. Estudio de los especímenes

La investigación de la “nueva” especie se realiza por especialistas en la taxonomía del grupo respectivo. Desafortunadamente, el número de taxónomos se ha reducido drásticamente, limitando la eficiencia de las identificaciones.

3. Nombre de la nueva especie

Históricamente, muchos nombres científicos fueron dedicados a personajes científicos como homenaje de parte del descubridor. Aunque es preferible que los nombres reflejen la forma, color, distribución geográfica u otros caracteres de la especie, la única regla existente es que el nombre se escriba en latín. Recientemente, los científicos han optado por dedicar nombres a personas famosas, quizá en busca de financiamiento.

La clasificación de las especies ha sido una tarea muy antigua llevada a cabo no solo por el ser humano sino por la mayoría de los animales. Para los herbívoros como para los carnívoros es de vital importancia distinguir entre especies comestibles y especies tóxicas o venenosas.

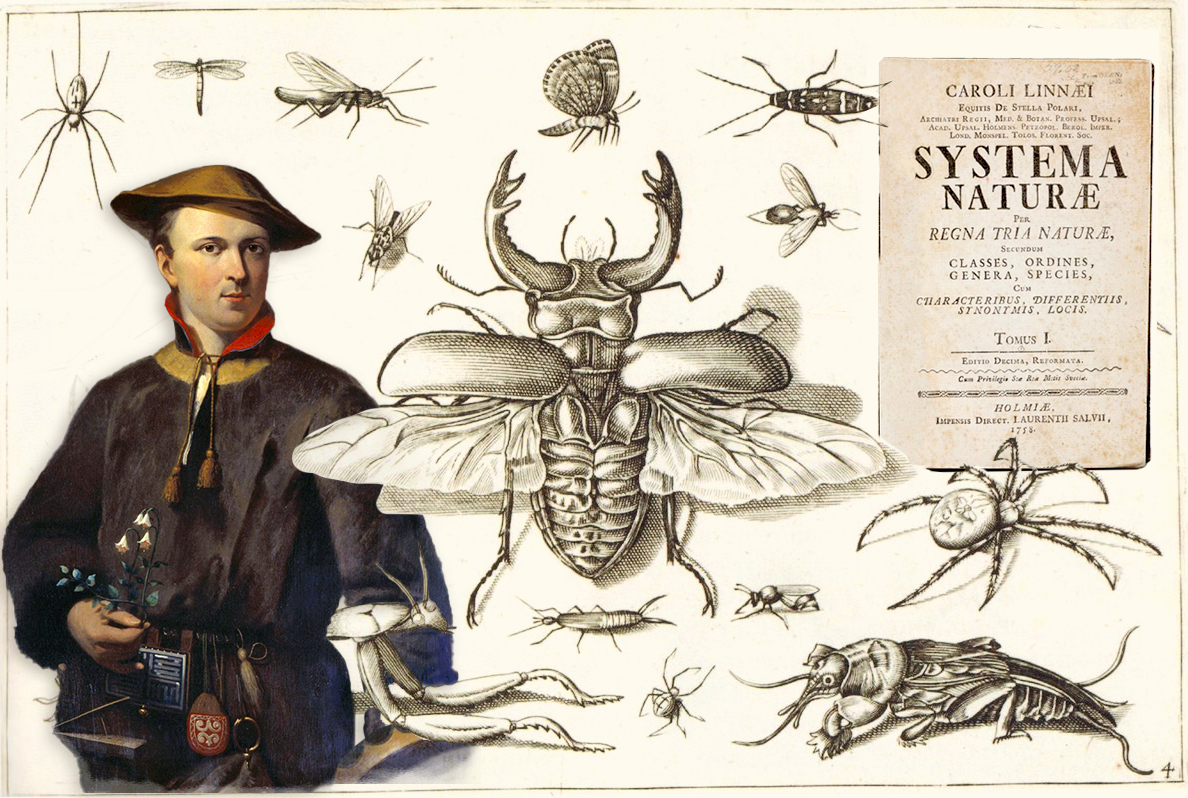

En 1735 el naturalista sueco Carolus Linnaeus (1707-1778), desarrolló un sistema para nombrar a las especies que seguimos utilizando hasta la fecha. Su sistema incluía nombres más sencillos, aunque en latín, y la agrupación en relaciones de similitud, que se reconocerían más tarde como relaciones de parentesco. Linnaeus inició su publicación de 11 páginas en 1735 y para 1770 terminó su onceava edición de 3000 páginas, nombrando alrededor de 12,000 especies.

El sistema propuesto en su obra "Systema naturae" se conoce como nomenclatura binomial, ya que utiliza dos nombres: el género y la especie. El género vendría a ser el apellido y la especie el nombre. De esta forma, los géneros se agrupan en familias, las familias en órdenes, éstos en clases y las clases en phyla, para los animales o en divisiones para las plantas. En algunos casos se utilizan nombres trinomiales, es decir tres nombres, cuando en una especie existe gran variabilidad a lo largo de su área de distribución y la especies se divide en subespecies o razas. Por ejemplo, el lobo mexicano (Canis lupus baileyi). En las plantas, además de utilizar el nombre de subespecies, también se utiliza el nombre de variedades y de cultivares.

4. Depósito en una colección científica

Los especímenes deben ser depositados en una colección científica reconocida internacionalmente. En estas colecciones los científicos pueden hacer comparaciones y hasta extraer ADN de los especímenes. En el Museo de Historia Natural de Londres se albergan 35 millones de especímenes biológicos, mientras que en el Herbario de la Universidad Harvard se resguardan 5.5 millones de especímenes.

El padre de la taxonomía, Carolus Linnaeus, de donde proviene el sistema de clasificación que actualmente se utiliza, uso los nombres de personajes de la mitología griega para nombrar a las especies de mariposas. Por ejemplo, Parnassius apollo (Parnaso, hijo de Poseidón, Apolo, hijo de Zeus), Parnassius mnemosyne (Mnemósine, diosa de la memoria) Papilio machaon y Papilio podalirio (Papilio, mariposa, macaón y podalirio, hijos de Asclepio).

5. Descripción y publicación de la especie

Las publicaciones sobre descripciones de especies son muy estandarizadas. Existen reglas específicas para los diferentes grupos de plantas, animales, hongos o microorganismos. La formalización de la nomenclatura científica está dividida en cinco códigos: animales (Código Internacional de Nomenclatura Zoológica), plantas (Código Internacional de Nomenclatura Botánica), plantas cultivadas (Código Internacional de Nomenclatura para Plantas Cultivadas), bacterias (Código Internacional de Nomenclatura de Bacterias) y virus (Comité Internacional sobre la Taxonomía de los Virus).

Nombres comunes

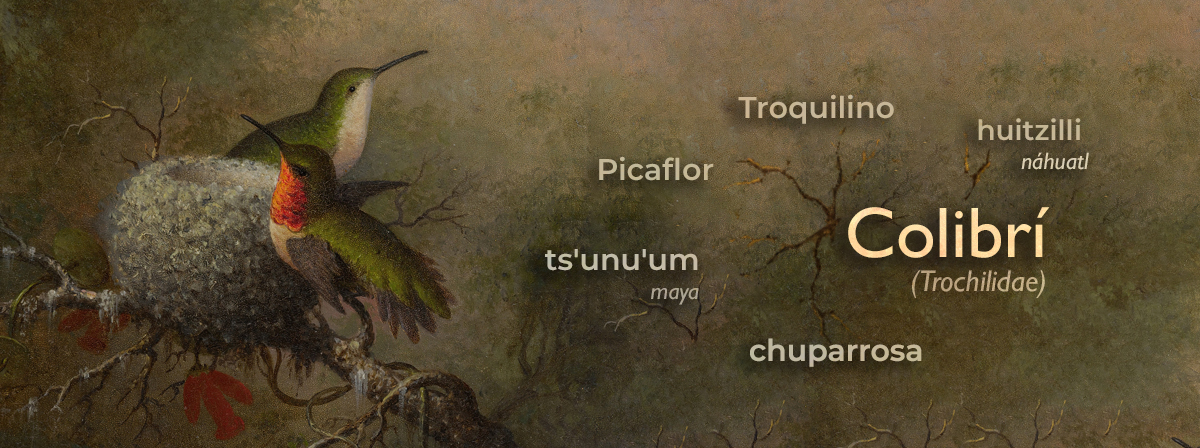

En México y en muchos otros países, una misma especie puede tener distintos nombres comunes o vernáculos, en español y en diversas lenguas indígenas, varias especies pueden tener el mismo nombre común, y muchas especies carecen de nombres comunes o han recibido un nombre genérico como "ratón de campo", "mariposa", "polilla", "maguey", o "nopal".

Por ejemplo, con el nombre de amolé, del náhuatl amulli, de atl, agua y molli, guisado o espesar, que significa “jabón” o "hierba jabonera" se designan más de 40 plantas de por lo menos media docena de familias, que se utilizan para el aseo personal como magueyes, izotes, campanillas, chayotillos y jaboncillo.

Además, los nombres comunes no son estáticos, por ejemplo, el jaguar, que actualmente lleva un nombre de origen guaraní (sudamericano), en zonas rurales se conoce como "tigre", nombre dado por los españoles. En náhuatl se conocía como ocelotl, pero actualmente el nombre de ocelote se le otorga a una especie de felino más pequeño.

La mariposa Monarca, tan popular desde el descubrimiento de sus sitios de hibernación en 1975, era conocida en México como "paloma" o "cosechadora”, por su llegada en tiempos de cosecha (principios de noviembre) al centro de México. El nombre Monarca es una traducción de "Monarch", nombre norteamericano otorgado por los colores naranja, negro y amarillo, que eran utilizados por el príncipe Guillermo de Orange (1871-1890), región del sur de Francia, que más tarde, a través de su propia metamorfosis, se convirtió en el Rey Guillermo III.

Tomado de: Agave verschaffelti (1854-1896) | Charles Antoine Lemaire (Francés). Actualmente esta especie es el famoso maguey tobalá o mariposa (Agave potatorum var. verschaffelti).

Nombres comunes en Naturalista

Si bien existen estos problemas con los nombres comunes, la inmensa mayoría de la gente no se va aprender los nombres científicos en latín. Así que desde que iniciamos la participación en la red iNaturalist vimos la oportunidad de recabar información sobre los distintos nombres comunes que puede tener una especie. Afortunadamente, en la plataforma iNaturaList es posible incluir varios nombres comunes, incluir nombres en distintas lenguas indígenas y proponer nombres comunes. Para hacer esto último sugerimos los siguientes principios obtenidos de ejercicios similares en otros países.

1. Proponer “un nombre común principal” en cada idioma para cada especie, sin que ello implique que se desconocen el resto de los nombres que pudieran existir para dicha especie. De hecho, es importante incluir otros nombres locales y nombres en lenguas indígenas cuando se conozcan.

2. No utilizar el mismo “nombre común” para dos especies. En el caso de que dos o más especies compartan un nombre, éste no deberá ser el principal para ninguna de ellas. Sin embargo, provisionalmente es mejor tener especies con el mismo nombre común a que no tengan nombre, pero la idea es ir afinando los nombres hasta que cada quien tenga el suyo.

3. Evitar el uso de la palabra “común” (o su equivalente en otras lenguas) cuando se asigna un “nombre común”. Por ejemplo, “soñadora común”. La palabra común tiene muchas acepciones y que generalmente no representan características de la especie.

4. Favorecer los nombres simples sobre los complejos. Evitar en lo posible el uso de guiones, sufijos y apóstrofes. Se sugiere el uso de palabras breves y familiares en un solo nombre para promover la claridad y simplicidad.

5. No emplear letras mayúsculas en los nombres comunes (con excepción de aquéllos que incluyen nombres propios de lugares o de personas). P.ej. almirante de Costa Rica, Julia. Este es un punto controversial ya que los “nombres comunes” son nombres propios de la especie. Algunos proponen escribir, por ejemplo, Oso Negro (cuando se habla de la especie) y los osos negros (cuando se habla de los individuos).

6. Evitar el uso de nombres en honor a una persona, pues carecen de valor descriptivo y del uso y conocimiento común de la especie. P.ej. alas largas de Hewitsoni. Se recomienda también evitar el uso de patronímicos, pues pueden generar confusiones. P.e. La cecilia del Pacífico (Dermophis oaxacae) se distribuye desde Jalisco hasta Chiapas y no solo en Oaxaca, como parecería que lo indica su nombre.

7. Asignar “nombres comunes” únicamente a las entidades taxonómicas bien marcadas y establecidas (generalmente especies) y no a las subespecies. Aclarar las excepciones para ciertas subespecies bien reconocidas y delimitadas. Por ejemplo, el lobo mexicano (Canis lupus baileyi) o el oso negro de la Sierra Madre Occidental (Ursus americanus machetes). De lo contrario, las subespecies llevarán el nombre de la especie.

8. El “nombre común” no debe derivarse del nombre científico, pues conviene que sea estable a pesar de las modificaciones taxonómicas que sufra el taxón. En caso necesario, sólo usarlo como parte complementaria del nombre común. Esto sucede a menudo en especies comerciales, ornamentales o ampliamente conocidas con dicho nombre. P.ej. Heliconia dorada.

9. Evitar el uso de malas palabras o palabras ofensivas.

10. Son especialmente apropiados los nombres coloridos, románticos, imaginativos, metafóricos o de alguna manera distintivos u originales.

11. Adoptar y traducir de manera adecuada los nombres comunes usados en lenguas indígenas o en otros idiomas o incluirlo como alternativo en su lengua.

12. Independientemente del origen, se recomienda respetar los nombres comunes ampliamente reconocidos y usados.

13. Dar preferencia a los nombres comúnmente empleados y que se han adoptado del español tradicional.

14. Usar adjetivos correspondientes a los atributos estructurales de los individuos, color, patrones de coloración, tamaño, forma, etc.

15. También se pueden usar características ecológicas para asignar un nombre común (del bosque, arenero, etc.). P.e. Culebra del bosque nublado (Cryophis hallbergi).

16. Adaptar la distribución geográfica como adjetivo del nombre (de la sierra, del lago, del Balsas, mixteco, peninsular, etc.). Ej. Mapache de Cozumel (Procyon pygmaeus). Incluir para las especies exóticas, el lugar de donde provienen. P.E. Trueno japonés (Ligustrum japonicum), Jacaranda sudamericana (Jacaranda mimosifolia). De esta forma el usuario puede conocer inmediatamente que es una especie exótica.

17. Evitar al máximo duplicar los “nombres comunes” referidos para especies de grupos biológicos muy distintos. Sin embargo, si son nombres de amplio uso, se pueden conservar. P.e. zorro, murciélago, mariposa (también usados en peces), etc.

Nombres en maya yucateco (peninsular)

- Centro de Investigación Científica de Yucatán. 2024. Flora de la Península de Yucatán

- Circuito Etnobiológico Yucatán CICY

- Dorantes Euan, A., Tello López, I. A., Echeverría Caro, A. I., Linares Hernández, G. I., Palma Cancino, D. Y., Sanmiguel Caamal, D. R., Gay Escalante, S., y Feldman, R.E. 2022. Guía de aves del Jardín Botánico Regional “Roger Orellana”. Centro de Investigación Científica de Yucatán. Mérida

- Dorantes Euan, A., I.A. Tello López, A.F. Castillo Cimé. 2022. Guía de aves Xocen: el centro del mundo. Centro de Investigación Científica de Yucatán, Mérida

- eFloramex. La flora electrónica de México. 2024. Flora de México.

- Peña Chocarro, M., y S. Knapp. 2011. Árboles del mundo maya. Natural History Museum, Pronatura Península de Yucatán, Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad del Valle de Guatemala,

- Trejo-Torres, J.C. & G.D. Gann. 2014-2016. Plantas del Mayab: Plantas para Todos. v. 2.0, portal de internet. The Institute for Regional Conservation – Programa para la Península de Yucatán. Mérida, Yucatán, México. [Portal botánico www.plantasdelmayab.com, disponible desde 01/enero/2014].

- Trejo-Torres, J.C. 2023. Estandarización de nombres comunes de plantas yucatanenses. parte 1: mayas y yucatecos. Desde el Herbario CICY. 13:43-49

Referencias

- Gregg, E.A., S.A. Bekessy, J.K. Martin and G.E. Garrard. 2020. Many IUCN red list species have names that evoke negative emotions. Human Dimensions of Wildlife 25(5):468-477

- Karaffa, P.T., M.M. Draheim and E.C.M. Parsons. 2012. What´s in a Name? Do Species´Names Impact Student Support for Conservation? Human Dimensions of Wildlife 17(4):308-310

- Martin, T., and D. Haelewaters. 2025. The art of taxonomy,: how is a new species described? Operation Wallacea.

- Perri, A.R. et al. 2021. Dog domestication and the dual dispersal of people and dogs into the Americcas. PNAS 118(6)

- Porto, L.M.V., R.S. Etienne and R. Maestri. 2023. Evolutionary radiation in canids following continental colonizations. Evolution 77(4):971-979

- Sarassa, M., S. Alasaad and J.M. Pérez. 2012. Common names of species, the curious case of Capra pyrenaica and the concomitant steps towards the "wild-to-domestic" transformation of a flagship species and its vernacular names. Biodiversity and Conservation 21:1-12.

- The Linnean Society of London. Fundada en 1788 es la sociedad más antigua dedicada a la ciencia de la historia natural.

- Zuckerkandl, E. and L. Pauling. 1962. Molecular evolution. pp 189–225. In: Horizons in Biochemistry eds Kasha M, and B. Pullman. New York, USA